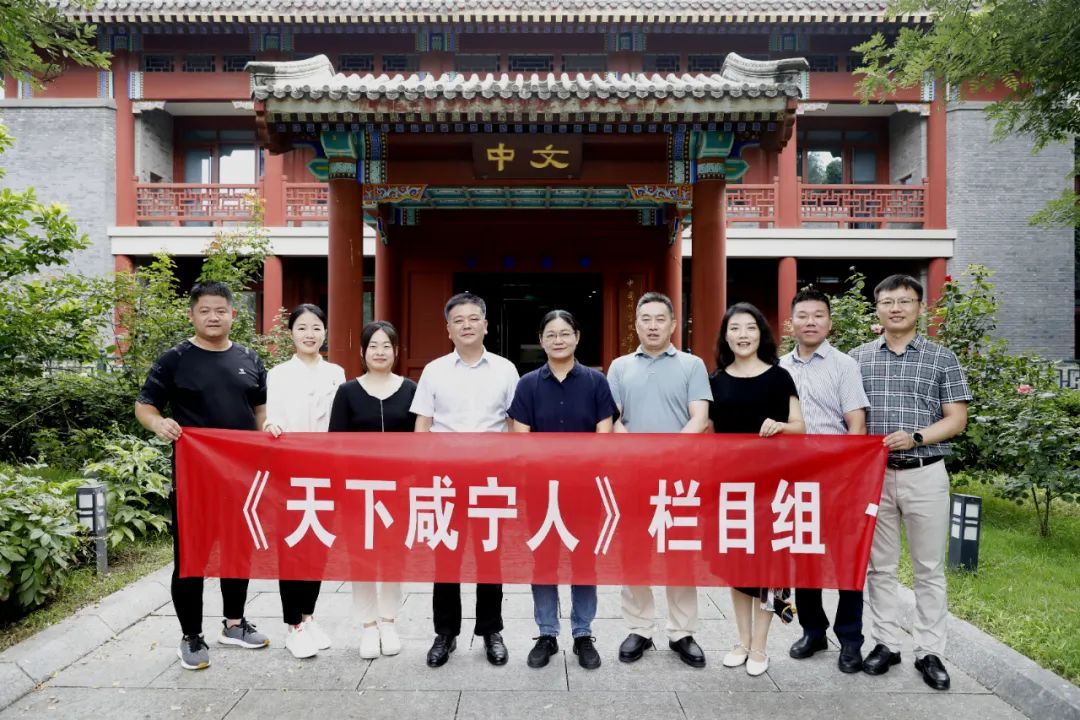

1989年9月,贺桂梅带着泥土的气息、山野的芬芳来到无数人神往的北京大学。在北京大学求学10年,留校任教20余载,她不仅是学生眼里言传身教的师者,更是著作等身的资深学者。前些日子,《天下咸宁人》栏目组来到北京,对话北京大学中文系教授、党委书记贺桂梅。

校友简介

贺桂梅,鄂南高中1989届校友,班主任系武振家老师。1989年,贺桂梅以咸宁市文科第一的成绩考入北京大学中文系,先后获北京大学文学学士、硕士、博士学位,2015年获教育部首届“青年长江学者”。2000年毕业后留校任教,现为北京大学中文系教授、党委书记,中国现当代文学专业博士生导师,兼任中国丁玲研究会会长、中国赵树理研究会常务理事。著有《转折的时代——40-50年代作家研究》《人文学的想象力——当代中国思想文化与文学问题》《“新启蒙”知识档案:80年代中国文化研究》《女性文学与性别政治的变迁》《赵树理文学与乡土中国现代性》《书写“中国气派”——当代文学与民族形式建构》《时间的叠印——作为思想者的现当代作家》《重述中国:文明自觉与21世纪思想文化研究》等著作20多部,发表论文200余篇。

贺桂梅,祖籍湖南,出生于咸宁市嘉鱼县,一个取《诗经·小雅·南有嘉鱼》之义得名的县城。父亲是基层干部,也是乡村知识分子,爱好明清小说。家里有一大箱子书,有《三国演义》《水浒传》等名著,还有“三言”“二拍”等等,那是贺桂梅和姐姐们最早的文学启蒙读物。家里的文学氛围比较浓,晚上一家人做饭的时候,在灶火边,用湖南话拖长声调吟诗。每次放学回家帮家里放牛的时候,她就坐在牛背上读起《千家诗》。在乡村田野间,她还会仔细观察东边的太阳是怎样升起、禾苗上的露珠是如何形成的,并思考怎样通过文字将这些表达出来。

上初中之后,贺桂梅开始读朦胧诗,也读冰心的《寄小读者》《繁星》,最喜欢的是泰戈尔的《飞鸟集》。贺桂梅初中语文老师是当时活跃的文学青年,对贺桂梅非常关心,不仅将自己的文学书籍借给她看,还给她买了一个大笔记本,引导她坚持每天写日记和文章,希望把她培养成一个作家。初中阶段,贺桂梅已经开始在嘉鱼的一份名叫《蜜泉》的文艺期刊上发表作品。初中二年级,荣获全县作文比赛第一名。1986年中考,贺桂梅更是以全县第一名的成绩,被鄂南高中录取。

高中三年,贺桂梅的最大爱好是跑步,每天早上六点钟起床,晨跑一个小时后开始一天的学习。晚自习后,她还会再跑一个小时,方才回宿舍休息。周末放假,当其他同学回家后,她还会到咸宁市图书馆借阅自己喜欢的书籍。每周阅读两本书,也是她对自己的要求。贺桂梅说,她在鄂南高中主要做两件事:第一件事情是读书,第二件事情就是跑步。跑步能让自己集中心神,还可以锻炼出很好的体能。在鄂南高中求学的三年,贺桂梅的成绩一直名列前茅,体育锻炼,文学熏陶,对她以后的成长和发展都有很大的影响。

在石家庄军训一年后,1990年,贺桂梅正式进入北京大学中文系学习。来到北大校园后,贺桂梅最喜欢燕园。因为是个文学青年,青春期的问题比较多,时常觉得精神上很躁动。最先让她感到安宁的是燕园的景致和氛围,燕园的沉静和厚重。本科时期,贺桂梅阅读和喜欢的书籍基本都是中国现当代文学作品和外国文学作品。在选择现代文学专业还是当代文学专业的时候,她去征求了韩毓海、吴晓东、张颐武等多位教过自己的年轻老师的意见。他们不约而同建议贺桂梅选择当代文学,因为当代文学的研究范围更宽泛;同时,他们还建议她去跟洪子诚老师读硕士,洪老师学问好、有“佛性”。1993年,贺桂梅开始发表专业论文,那时她还是大三学生,发表的是自己的一篇课堂作业,推荐者是她的老师张颐武。从那篇文章到现在,贺桂梅已陆续发表论文200多篇、专著20多部。

2000年,贺桂梅获得北京大学文学博士学位,同年留校任教,主要担任《中国当代文学》《90年代文学批评研究》《20世纪女性文学经典》等课程的教学;从事中国当代文学史、当代中国思想文化批评与中国女性文学研究,侧重关注当代中国文化主体性建构问题。学术研究很专业化,谈问题都非常规范,但讨论的都是她自己有着深切体验和情感把握的问题。她认为,通过学术研究,可以解释她人生中的重要问题,个人的精神境界也可得到不断提升。她深耕文化研究领域多年,用自己的专业视角,一边书写着自己对中国当代文学的发展思考,一边在女性文学研究和性别研究维度下理解中国社会发展。

“人的可塑性是很大的,我年轻的时候也不知道50岁的时候能做什么,能做成什么样。”从一个农村小女孩,成长为北大的一名教授,贺桂梅认为,大多数人都可以做到,关键在于在年轻的时候,能够坚定自己的目标,并且持续地付出努力,不要在乎一时得失,要懂得舍弃。

上一篇:

下一篇:

校长袁慎彬走访校友企业